概要:

自然エネルギーというよりは再生可能エネルギーのほうが馴染みがある言い方ですが、私は自然エネルギーのほうが正しい呼び名だと思ってます。

自然エネルギーといっても太陽光や風力、水力、地熱など色々あります。また、物が動けば必ずエネルギーが発生しますので、それを利用した車のバッテリーや駅の通路に埋め込んだ圧電素子も自然エネルギー発電に入るのではないかと個人的には考えています。

そんな中でも、やはり太陽光発電は外せないと思います。最近では外国製の安価な太陽光パネル(太陽電池モジュール)が出まわっているおかげで、個人でも、そこそこの設備を持つことができるようになりました。

今回は災害に備えるための代替電力としての太陽光発電システムということで、売電などは一切考えず(オフグリッド)、太陽光パネルで発電したものは鉛蓄電池(12Vディープサイクルバッテリー)に充電するものとします。

設備の大きさは、4人家族が普通に暮らせる電力供給が可能な太陽光パネルと蓄電池を設置していこうと考えています。

準備:

太陽光パネル

まず始めに太陽光パネルですが、4人家族世帯の平均的な電力使用量だと一ヶ月でおよそ400kwh/40Aですから、一日で13kwhですので、日照平均3.5時間として3714wのパネルが必要になります。ですので1枚あたりの発電量200wの太陽光パネルだと19枚で理論上は普通に生活できるようです。

蓄電池

次に蓄電池ですが、12Vの鉛蓄電池(ディープサイクルバッテリー)115Ah/20HRだと、5.75Aを20時間で放電し尽くすので、24時間で13kwh消費する場合で、20時間だと10.8kwhですので、10800wh/12V/115Ahの計算で、同じ蓄電池が8台必要となります。この場合Totalで46Aの電源供給が可能となります。

ただし、これは安定的に充電されている場合です。実際には日照時間や天候による日照不足で発電してない日があるために、すぐにバッテリー電圧が下がると思います。

バッテリー電圧が極端に下がるとバッテリーの寿命が一気に短くなるので、そのために太陽光パネルから充電されないときは、電力会社からの電気や、その他の発電から補うことが必要になると思います。

今は蓄電池から放電されて容量が50%を切った時点で他からの充電に切り替わるような設定を考えてますが、色々と調べる必要があります。

チャージコントローラー

次にバッテリーにつなぐチャージコントローラーですが、太陽光発電システムを自作する際に、最も気をつけなければならないことは、太陽電池パネルとチャージコントローラーの組み合わせです。

チャージコントローラーを選ぶ際に必要なのが最大入力値で「アンペア(A)」で表示されます。今回の場合では18Vで200w出力のパネルが19枚なので211Aです。36V出力で106Aです。なお、出力される電圧が18Vの場合は12Vバッテリーが、36Vの場合は24Vバッテリーが適正のようです。(18Vパネルで24Vバッテリーは満充電できない。)

実際にアマゾンなどで売っているチャージコントローラーは60A以下のものしかないので18V出力では211Aなので40Aのチャージコントローラー6台か、36V出力の場合は106Aで40Aを3台が適正なのでしょうか?、結局分けなければならないのでしょうか?。

いろいろ参考にして考えた結果、パネルからの出力を36Vにして、バッテリーを直列につないで24Vにすれば、60Aのチャージコントローラーが2台で済むようです。この場合はパネルが19枚では半端なので20枚にする必要があります。(この場合も4000w(111A)で計算して2台ですみます。)

インバーター

太陽光発電におけるインバータは、バッテリーから100V交流電源を生成する機器です。インバータがあれば100Vで動作する一般家電などが使用できます。

今回の設定では電力会社との契約が40Aということですので40A☓100V=4000Wのインバーターを用意することを考えます。その前にインバーターについては何かと注意事項が多いようなので調べてみました。

1.入力電圧範囲「11.0V~15.0V」などと表記されており、これがバッテリーの電圧範囲となります。11.0V以下または15V以上でAC100Vが遮断されるか、もしくはアラームが鳴る電圧ということになります。

2.効率「85%~90%」という表記になっています。ということは、10%~15%が損失ということになります。(この数値は「負荷出力値」に対するもの)

このようにインバータの効率は低いという点に注意する必要があります。昇圧回路という特性上、仕方がないのですが、効率70%程度しかない製品も珍しくありませんので、よく考えて購入する必要があります。

また、ACアダプタで直流9Vに変換して負荷につないでいるような場合には、なるべくインバーターで100Vを経由せずに、12Vバッテリーから9Vを生成するようなDC/DCコンバータと呼ばれる機器を導入する方が効果的です。

3.定格出力「500W」や「1000W」という数値で表記されています。インバーターが出力できる「最大能力」です。

インバータの電力容量は、負荷に対して十分な余裕を見ることが必要で、少なくとも1.5倍、余裕をみて2倍程度の電力容量を見ておきましょう。

4.無負荷電流(または、待機電流)前記した、インバーターの自己消費電力を指し「<0.3A」(0.3A未満)と表記されています。12Vで30mAの待機電力の場合1日で約9W消費します。

5.サージ電力(または、突入電力)インバーターが最大出力として耐え得る、主にモーター駆動系の電気機器を対象とした仕様値となります。

「サージ1,000W」などと表記され、約0.3秒~3秒の範囲で出力できる電力を言います。

上記の注意事項を参考にして、40Aで計算してた場合実際には定格出力ギリギリでは発熱や保護回路による遮断が頻発するようなので4000Wの2倍の8000Wのインバーターを用意する必要があります。その他に入力電圧範囲や効率についても購入時によく見ておく必要があります。

ケーブル

最後にケーブル(配線)についてですが、大きな電流をケーブルに流す場合には、ケーブルが持つ抵抗や、機器とケーブルの接続部分の接触抵抗によってジュール熱が発生して、損失になります。

もし細いケーブルに大電流を流すとジュール熱により発火・発煙し、火災の原因となりますので十分な注意が必要です。

ケーブルの抵抗値は芯線の直径とケーブルの長さに依存します。できるだけ太く短く配線することで損失を減らし、高い効率のシステムが構築できます。

配線ケーブルには許容電流が決められているので、超えないように選別する必要があります。

次にケーブルの種類ですが、主に屋外の配線に使うCVケーブルと屋内の配線ではチャージコントローラーやバッテリー、インバーターの接続にはKIVケーブルが使われているようです。また、一般的はVVFケーブルも使われているようです。

今回は太陽光パネルとチャージコントローラーの接続にCVケーブル(許容88A、14スケ(sq))、チャージコントローラーとバッテリーの接続にKIVケーブル(許容88A、14スケ(sq))、バッテリーとインバーターの接続にKIVケーブル(許容61A、8スケ(sq))が妥当なのではないかと思ってます。

実際には

ここで問題になってくるのが、これら設定で実現可能なのかということですが、はっきり言って無理でした。

なぜならば、30Vを超える設置工事には電気工事免許が必要になるからです。今回のようにパネルを直列につないで36Vで出力する場合は完全に法令違反ですから無理でした。さらに金銭的負担もかなり大きくなるので、最初から設定通りにやるのではなく、増設でやっていくことを考えていきたいです。

ですので今回は、太陽光パネル(200wクラス)4並列でチャージコントローラー60A、バッテリー(12V)105Ah/20H、インバーター4000Wクラスを考えてます。ケーブルは増設を見込んだものを選びたいです。

全ては費用が許す範囲なので、今後どうなることか不明です。

計画:

やはりというか当然でありますが、パネルが高額すぎて1枚が限界でした。その他にもチャージコントローラー、バッテリー、インバーターも手頃な金額のものにさせていただきました。

今回購入したもの:

インバーター Giandel 1600W (疑似波)

下の商品は購入したものと違いますが、欲しいものです。

バッテリーはカーショップにて低価格の40B19L(panasonic製)

ほぼ同型のものをカーショップで購入しました。

バッテリーは並列に接続するのでインバーター1600W(133Aが流れる)に対応する38sq(162A許容)または22sq(115A許容)のバッテリ接続ケーブルを検討中です。(電気ケトルが1260Wの消費電力なので、とりあえず105A許容すれば大丈夫だと思う。)

チャージコントローラーとバッテリーの接続はコントローラー側が20Aなので、ギリギリにならないよう3.5sqか5.5sqでの接続にする予定。ホームセンターで売っているVVFケーブルを考えてます。

購入したものの内訳

商品が用意できたので仮組み:

今回、実際に準備したものは

太陽光パネル:RENOGY 100W

太陽光パネルはホームセンターで購入した6cm巾のL型金具を重ねてZ型金具としてパネルの足にしました(写真右)。屋根への取り付けはまだしていません。

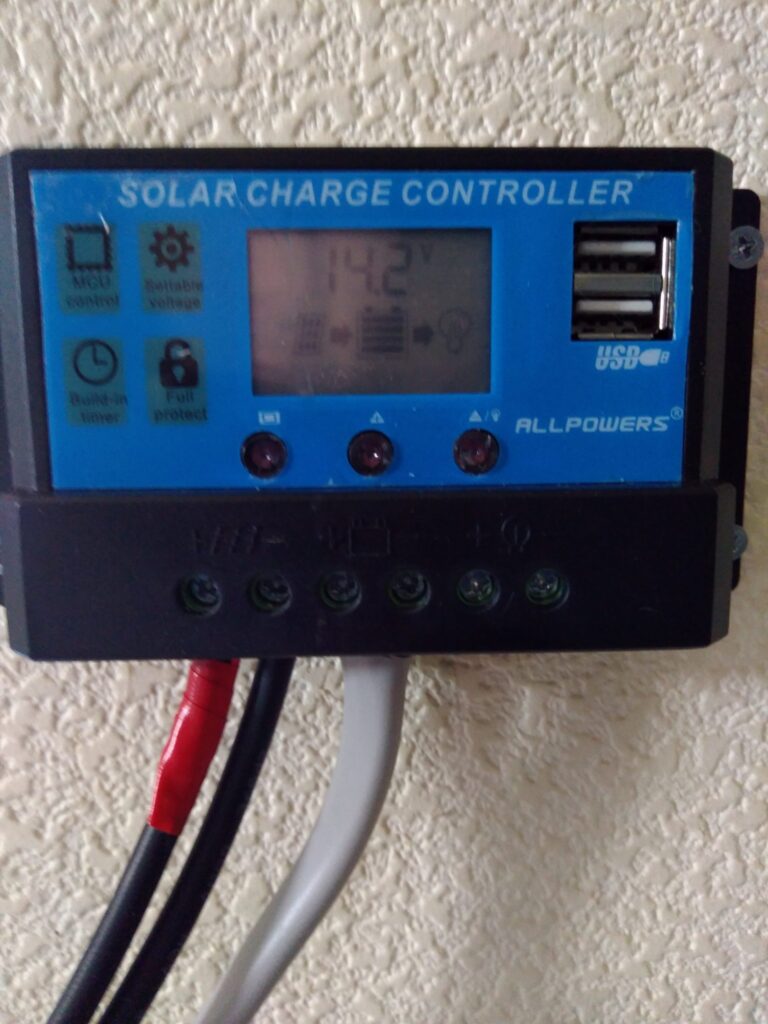

チャージコントローラー: All Powers 20A

パネルからチャーコンまでは3.5sq-H-CV600ケーブルで繋いで、チャーコンからバッテリーまではホームセンターで購入したVVFケーブル(2C, 2mm, 23A)で繋ぎました。

バッテリー: 鉛蓄電池(カルシウム)40B19Lタイプ 2台

バッテリーは2台並列に接続、チャージコントローラーとインバーターは互いの+(プラス)と-(マイナス)を交差させて繋いでます。この方が片方のバッテリーへの負担が大きくならずに済むらしいです。

インバーター:Giandel 1600W(疑似波)

インバーターは1600Wなので38sqぐらいのケーブルだと思いますが、付属のケーブルを使ってます。

接続はインバーター本体を先に繋いで、バッテリーの+(プラス)、-(マイナス)の順に繋いでいきます。スパークしやすいので引火性のものを近づけないよう注意が必要です。またプラスとマイナスの接続チェックは必須です。

稼働状況:

8月16日(日曜日)快晴のときの状況です。

チャージコントローラーはボタンで電圧→温度→入電流と切り替えることができます。

チャージコントローラー設定画面(ボタン切り替え順)

- 現在バッテリー電圧

- コントローラー温度

- 充電電流

- 負荷放電電流

- 浮動電圧設定(V)

- 放電回復電圧設定(V)

- 放電停止電圧設定(V)

- 負荷作業モード設定(24H)

- バッテリー種類設定(01=鉛蓄電池、02=リチウムイオン、03=ロングライフ)

- D2Dトリガー設定(V)

- D2D遅延トリガー設定(sec)

- 短絡保護設定(on/off)

インバーターの表示

インバーターの入力電圧と出力されてる電力値です。写真の30Wは扇風機を接続して稼働させたときのものです。

稼働状況表(チャージコントローラー計測値)

| 時 | 天候 | 電圧 V | 温度 ℃ | 電流 A | 負荷 | 負荷電流 A |

| 8:00 | 快晴 | 13.5 | 37 | 2.3 | – | – |

| 9:00 | 快晴 | 14.2 | 39 | 0.6 | インバーター稼働 | 2.5 |

| 10:00 | 快晴 | 14.2 | 39 | 2.0 | *扇風機稼働 | 3.6 |

| 11:00 | 快晴 | 13.7 | 43 | 3.6 | 扇風機停止 | 1.9 |

| 12:00 | 快晴 | 13.7 | 41 | 1.2 | 扇風機稼働 | 3.6 |

| 13:00 | くもり | 12.9 | 41 | 1.8 | 扇風機稼働(小) | – |

| 14:00 | 晴れ | 12.6 | 39 | 2.8 | 〃 | – |

| 15:00 | 晴れ | 12.9 | 41 | 3.3 | 〃 | – |

| 16:00 | くもり | 12.4 | 41 | 0.6 | 〃 | – |

| 17:00 | くもり | 12.3 | 37 | 0.1 | 扇風機停止 | – |

| 18:00 | くもり | 12.6 | 37 | 0.0 | – | – |

扇風機の稼働でバッテリー入電流値が大きく変わります。おそらくはバッテリーがほぼ満充電されているからだと思いますが、バッテリー2台で80Aの容量にしてはすぐたまる印象です。少し限界まで使ってみて充電してみる必要がありそうです。

本来ならば快晴時の12:00辺りでは5A近くまで入電流があっても良いと思うのですが、今回は午後からくもりが続いたので、扇風機(小)を稼働するだけでもバッテリー電力が消費されてしまった。

最終的には、計測前バッテリーの電圧値12.8Vから計測後12.7Vになり、0.1Vのマイナスで終わりました。扇風機を稼働するだけで限界を超えてしまったようです。

やはり、パネルの枚数とバッテリーの数を増やしていくことが必要であると考えます。

それにしても、扇風機稼働中は音がうるさいので、やはり正弦波にするべきだったのかと悩むところです。(周波数55Hzが原因か?)

追記:2022年8月時点では太陽光パネル☓2、バッテリー☓5になっています。

稼働状況はこちらを